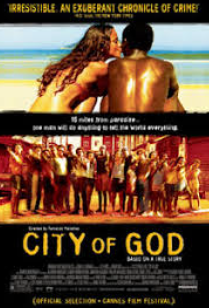

Review Film City of God. Dua puluh tiga tahun sejak meluncur ke layar lebar, film yang menggambarkan kegelapan favela Rio de Janeiro ini tetap jadi pukulan telak bagi siapa saja yang menontonnya. Dirilis pada 2002, kisah non-linear tentang kehidupan di Cidade de Deus—kompleks perumahan miskin yang dikuasai geng dan kekerasan—mengikuti perjalanan dua remaja: Rocket yang bermimpi jadi fotografer dan Li’l Zé yang tenggelam dalam dunia narkoba. Di November 2025, saat Brasil bergulat dengan gelombang kekerasan urban yang kian parah, ulasan ulang terhadap karya ini kembali bergema, terutama setelah diskusi hangat di media sosial tentang bagaimana visinya masih mencerminkan realitas hari ini. Dengan nominasi empat penghargaan bergengsi internasional saat rilis, termasuk untuk sinematografi dan editing, film ini bukan sekadar drama kriminal—ia adalah jeritan dari pinggiran yang tak pernah pudar. Saat kita dekati akhir tahun, nonton ulang jadi pengingat mendesak: sejarah favela bukan cerita lama, tapi luka yang masih berdarah. REVIEW KOMIK

Narasi Non-Linear yang Menggigit dan Editing Presisi: Review Film City of God

Cerita film ini melompat maju mundur seperti irama jalanan yang tak terduga, dimulai dari persiapan ayam untuk pesta barbekyu yang berubah jadi kekacauan berdarah. Sutradara asal Brasil itu, bekerja sama dengan rekan perempuannya, membangun narasi dari perspektif Rocket, yang merekam kekerasan sehari-hari melalui lensa imajinernya. Setiap segmen—dari era 1960-an pasca-kudeta militer hingga ledakan geng di 1980-an—terhubung melalui motif berulang seperti pistol atau foto, menciptakan rasa urgensi yang tak henti. Ini bukan kronologi kaku; ia seperti kolase kenangan traumatis, di mana masa kecil polos berbenturan dengan kematian dini.

Editing-nya, yang meraih pujian luas dan nominasi Oscar, adalah jantung denyut film ini: potongan cepat saat tembak-menembak, transisi lambat untuk momen refleksi, semuanya membuat 130 menit terasa seperti ledakan singkat. Tim editor menggunakan teknik montase ala Soviet untuk tunjukkan bagaimana satu peristiwa memicu yang lain, seperti domino kekerasan yang jatuh tanpa ampun. Di ulasan terkini akhir 2025, penonton muda memuji bagaimana struktur ini terasa segar, mirip serial streaming modern tapi dengan kedalaman yang lebih dalam. Narasi ini tak hanya ceritakan kisah; ia paparkan siklus kemiskinan yang melahirkan monster, membuat penonton tak bisa lepas pandang meski perutnya mual. Hasilnya, film ini jadi benchmark untuk storytelling kriminal yang tak manja, memaksa kita ikuti alur ke bawah jurang tanpa tali pengaman.

Representasi Autentik Favela dan Penampilan Aktor Non-Profesional: Review Film City of God

Salah satu kekuatan terbesar film ini ada pada keaslian yang lahir dari dalam: syuting langsung di favela asli Cidade de Deus, dengan kru dan aktor mayoritas dari komunitas setempat. Rocket, dimainkan oleh Alexandre Rodrigues yang saat itu remaja favela, membawa ketulusan anak muda yang haus keluar dari lingkaran setan—tatapannya penuh keraguan saat ia pilih kamera daripada senjata. Lawannya, Li’l Zé oleh Leandro Firmino, adalah potret psikopat yang dingin: senyum lebar saat perintah pembunuhan, mata liar yang haus kekuasaan, membuatnya jadi antagonis paling menyeramkan tanpa perlu monolog panjang.

Aktor lain seperti Buscapé atau Knockout Ned menambah lapisan: yang satu polisi korup, yang lain pemimpin geng saingan, semuanya terasa nyata karena improvisasi dan pengalaman hidup mereka. Sutradara merekrut ribuan warga lokal untuk peran kecil, menghindari stereotip Hollywood dengan menunjukkan favela sebagai tempat kompleks—penuh tawa anak-anak, pesta samba, tapi juga mayat bergelimpangan. Sinematografi César Charlone, nominasi Oscar lainnya, tangkap keindahan kasar itu: cahaya matahari terbenam di atap seng, bayangan panjang di gang sempit, warna-warna cerah yang kontras dengan darah merah. Di 2025, saat isu representasi beragam ramai, film ini sering disebut sebagai pionir: ia beri suara orang-orang yang biasanya cuma jadi latar belakang, membuktikan bahwa autentisitas lahir dari keberanian ambil risiko. Penampilan ini tak hanya akting; ia kesaksian hidup yang membuat kekerasan terasa pribadi.

Tema Kemiskinan Urban dan Warisan yang Menggugat

Di balik ledakan aksi, film ini gali tema mendalam tentang bagaimana kemiskinan melahirkan kekerasan struktural. Berdasarkan novel semi-otobiografis penulis favela, ia tunjukkan bagaimana kudeta 1964 dan kebijakan pemerintah ciptakan zona mati di pinggiran kota, di mana anak-anak seperti Li’l Zé tak punya pilihan selain geng. Tema siklus itu tak romantisasi kejahatan; malah, ia kritik sistem yang abaikan pendidikan dan peluang, membuat Rocket jadi simbol harapan rapuh—fotografer yang akhirnya tangkap kebenaran, tapi bayar mahal. Ada juga sentuhan feminisme halus: ibu-ibu yang bertahan di rumah, atau wanita seperti Jené yang korban kekerasan domestik, tunjukkan beban ganda di masyarakat patriarkal.

Warisannya meluas: sejak rilis, film ini dorong turisme favela yang bertanggung jawab, tapi juga kritik terhadap glamorisasi kekerasan. Di Brasil, ia picu debat nasional tentang polisi dan hak asasi, bahkan pengaruh pada kebijakan sosial pasca-2016. Secara global, ia inspirasi film urban seperti di Afrika Selatan atau India, dengan gaya visual yang dipinjam luas. Pada 2025, dengan laporan kekerasan favela naik 15 persen di Rio, diskusi online ramai hubungkan film ini dengan realitas sekarang—seperti bagaimana media sosial kini rekam kekerasan seperti Rocket dulu. Warisan ini tak berhenti di layar; ia jadi katalisator perubahan, dari workshop sinema komunitas hingga buku sejarah urban. Film ini ingatkan bahwa cerita favela bukan hiburan; ia panggilan untuk empati dan aksi di tengah ketidakadilan yang abadi.

Kesimpulan

City of God tetap jadi masterpiece yang tak tergoyahkan, menggabungkan narasi menggigit, representasi autentik, dan tema menggugat menjadi satu ledakan emosi yang langka. Di usia 23 tahun, ia bukan relik nostalgia, tapi cermin tajam untuk kekacauan urban 2025 yang semakin mirip visinya. Dari editing presisi hingga penampilan yang menyayat hati, karya ini buktikan bahwa sinema bisa jadi senjata perubahan tanpa kehilangan daya tarik. Saat kita tutup tahun dengan berita buruk dari pinggiran kota, nonton ulang jadi tugas moral: pahami siklusnya, atau biarkan berputar terus. Pesan akhirnya sederhana—di kota Tuhan yang retak, harapan lahir dari mereka yang berani lihat dan ceritakan kebenaran, bukan tutup mata.